Née à Istanbul, installée à Paris, Sara Yontan a été jusqu’en 2018 et pendant quelque vingt-cinq années “conservatrice en charge du fonds turc” à la Bibliothèque nationale de France. Son histoire professionnelle témoigne des mutations administratives, institutionnelles de la Bibliothèque nationale et de la place qui est faite aux collections des manuscrits et des imprimés turcs. L’Observatoireturquie.fr s’est entretenu avec elle, à Paris, en décembre 2019

-L’Observatoireturquie : Suivre ta carrière de bibliothécaire permet de naviguer parmi les institutions publiques qui, en marge du CNRS et de l’université, ont fait avancer en France la connaissance de la littérature turque.

-Quel a été ton chemin vers le poste de « conservatrice, chargée du fonds turc à la BnF ? » que tu as occupé pendant plus d’un quart de siècle ?

–Sara Yontan En 1992, alors que je travaillais comme vacataire à la bibliothèque de l’Institut d’études turques dans les locaux de Paris III-Sorbonne Nouvelle, j’ai répondu à une annonce pour un recrutement à la BN (Bibliothèque Nationale) d’un « bibliothécaire spécialiste » pour le Turc. Le candidat devait pouvoir lire les graphies arabe et cyrillique ainsi que toutes les langues turciques, y compris le mongol. Des qualifications visées je ne connaissais que le Turc de Turquie. J’ai été retenue parmi six autres candidats. Au bout de deux ans, j’ai passé le concours pour être conservateur d’État et je l’ai eu. Voilà en quelques mots l’itinéraire qui m’a conduite à la BnF

-OBS. Tu as mentionné l’Institut d’études turques qui n’existe plus. Peux-tu en dire quelques mots?

-SY. C’était une structure qui dépendait du CNRS et de Paris III, une unité de recherche des turcologues avec une très belle bibliothèque de plusieurs dizaines de milliers de livres, dont celle de Jean Deny. La bibliothécaire partait en congé de disponibilité de deux ans. J’avais entre temps commencé un DEA avec le Professeur Louis Bazin qui dirigeait l’Institut et je cherchais un boulot à mi-temps. Ça tombait à pic ! J’ai pu remplacer la personne qui partait et suis restée cinq ans dans cet institut avant de passer à la BN

-L’OBS. Étais-tu bibliothécaire de formation ?

Non, pas du tout ! J’avais reçu une formation en linguistique et auparavant j’avais travaillé en Israël comme assistante à la fac et comme secrétaire de rédaction pour Asian and African Studies, un journal académique. Quand je suis arrivée en France en 1980, après avoir suivi quelques cours de français que je ne connaissais pas, excepté quelques chansons d’Adamo ou de Françoise Hardy, j’ai immédiatement cherché du travail. Je croyais alors que l’anglais que je maîtrisais bien devait m’ouvrir des portes. Hélas, ce ne fut pas tout à fait le cas ! Ce n’est qu’au bout d’un an que j’ai trouvé une place de secrétaire d’édition dans une maison américaine qui avait un super catalogue en sciences dures Gordon and Breach Science Publishers avec une branche française spécialisée dans les sciences humaines, les Editions des Archives contemporaines. Cependant l’environnement de l’édition devenait difficile pour la jeune maman que j’étais avec deux petites filles. J’ai passé alors presque deux ans au chômage et en formation continue à l’Ecole Estienne : je visais la production du livre, la mise en page, les éléments graphiques etc. Puis je me suis décidée à obtenir un diplôme français pour m’obliger à rédiger en français d’autant que je commençais à me sentir à l’aise à l’oral. J’en avais assez de m’entendre dire que c’était une « maîtrise » que j’avais lorsque j’énonçais avoir un M.A. (Master of Arts équivalent de Bac + 5). C’est ainsi que j’ai rencontré le professeur Louis Bazin. Il fut mon directeur de recherche pour mon DEA, et favorisa mon entrée à l’Institut d’Etudes turques en 1987.

-l’OBS. D’où tenais-tu ton M.A ?

De l’Université de Haïfa, en Israël où je suis allée après mes études secondaires en Turquie.

-l’OBS. Peux-tu nous en dire davantage ?

Comme tu le sais, je suis née à Istanbul au siècle dernier ! J’ai suivi mes études secondaires à l’école américaine qui s’appelait encore American College for Girls, un établissement assez unique dans son genre, situé sur les hauteurs du Bosphore, où tout l’enseignement se faisait en anglais. J’ai eu mon bac du même établissement qui entre temps était devenu mixte et se faisait appeler désormais Robert College. C’était compliqué pour moi de continuer à vivre en Turquie pour mes études supérieures. Je n’avais pas les moyens de partir pour les États-Unis comme pas mal de mes camarades de classe ; je suis partie en Israël. C’était une destination acceptable par mes parents et les études y étaient gratuites. Je n’avais pas l’intention d’y rester mais tout compte fait, j’ai bien aimé ma vie dans ce pays : j’ai découvert une liberté en tant que jeune personne mais aussi en tant que femme. J’y ai passé sept ans à l’Université de Haïfa où j’ai appris d’abord l’hébreu puis continué des études de langue et littérature anglo-américaines. Je découvrais alors mon goût pour la linguistique, la sociolinguistique, les « langues en contact », etc. Connaissant déjà le judéo-espagnol, j’ai eu envie de voir ce qu’était le yiddish pour voir si elles avaient des traits en commun, si l’on pouvait parler de langues juives comme langues en contact par excellence. Pendant mon séjour, j’ai connu un jeune homme français qui allait devenir mon mari et qui lui voulait quitter Israël … Je l’ai suivi en France !

-l’OBS. En quoi était-ce « compliqué » de rester en Turquie pour tes études supérieures ?

Alors la réponse elle aussi est compliquée mais je vais essayer de faire bref. Juste essayer : je viens d’une famille juive assez conservatrice, mais seulement dans le sens où il n’était pas question d’avoir des petits copains non juifs. Jeune, j’avais quelques idées arrêtées sur les Juifs de Turquie : je les trouvais petits-bourgeois, superficiels, préoccupés par leur apparence, plutôt incultes et sans aucun sens du social ni du politique. C’est sévère, je sais. Mais à partir de 16 ans environs, je ne fréquentais plus de filles ou de garçons juifs, ce qui inquiétait mes parents et créait des conflits à la maison. A l’époque (et je me demande d’ailleurs si tel n’est pas encore le cas en Turquie), quitter la maison à 19 ans notamment pour une fille, ça ne pouvait se faire que par une rupture avec sa famille. Et la société ne considérait pas cela avec un œil bienveillant. La meilleure et peut-être la seule façon de quitter sa famille pour une jeune fille juive sans se marier était de quitter aussi le pays.

-l’OBS. Tu « méprisais » les Juifs et tu es partie pour un pays où les Juifs étaient majoritaires.

Aller en Israël était facile, c’était un raccourci : on m’accueillait et m’offrait des études supérieures gratuites. Par ailleurs, je savais que des jeunes Juifs venaient étudier là-bas de partout dans le monde et que c’était une immigration variée avec des gens différents de ceux de Turquie que j’avais étiquetés de « pourris gâtés ». Dernier élément très important : je n’avais pas l’intention d’y rester ; c’était censé juste faciliter le départ du foyer familial. Je devais revenir une fois que la séparation serait digérée par mes parents. Mais j’ai bien aimé ma vie en Israël, je fréquentais pas mal de jeunes venus d’Argentine, des États-Unis, de France, de l’Union soviétique… Ça se passait dans les années 1970, les gauchistes argentins fuyaient leur pays, parmi les Français qui venaient, il y avait ceux issus du mouvement de jeunesse sioniste-socialiste qui aspiraient à la vie en kibboutz… c’était pour moi une découverte bouleversante, de nouveaux codes : on pouvait être sioniste et de gauche, on pouvait être socialiste et écouter Pink Floyd ou fumer de l’herbe. Je me suis rendue compte que les « révolutionnaires » que j’avais fréquentés en Turquie étaient finalement très puritains. Et ils n’étaient même pas si « progressistes » que ça, notamment dans leur façon de considérer les femmes et je dirais même les Juifs. Mais cette « accusation » mérite une longue note de bas de page !

-l’OBS Revenons alors en France et à la BN

Oui, revenons à la BN où je commence en tant que bibliothécaire spécialiste pour le turc. Nous sommes en septembre 1992.

-l’OBS. Quelles étaient tes missions à la BN ?

En gros je devais acheter des livres de Turquie dans des domaines bien définis par l’établissement en sciences humaines et en littérature. La politique documentaire à l’époque était de couvrir entre 5 et 10% de la production éditoriale du pays, de n’acheter que de la littérature scientifique, c’est-à-dire les produits de recherches, et des œuvres littéraires d’auteurs confirmés, dans le genre « œuvres complètes de…. ». La littérature contemporaine était considérée encore comme un domaine mineur. Les disciplines nobles étaient l’histoire, l’archéologie, la théologie…

Je devais sélectionner et acheter des livres publiés en Turquie puis les cataloguer. C’est tout.

Ça c’est quand j’ai commencé à l’ex-BN.

-l’OBS. Tu n’étais probablement pas la première à acheter des livres turcs à la BN. Il y avait bien une collection quand tu es arrivée, tes prédécesseurs avaient fait ce genre de travail.

-Les livres turcs sont entrés à la BN au 17e siècle. On remonte à 1668 pour les premiers manuscrits turcs. Puis sont arrivés les imprimés, dès qu’ils sont sortis de la presse de Müteferrika, c’est-à-dire dès 1729. A mon arrivée à la BN, il était difficile de savoir à combien se chiffrait le nombre d’ouvrages de la collection des imprimés, fondu dans le catalogue général. Les statistiques étaient un peu fantaisistes. Il n’y avait pas de catalogue spécifique. En revanche on connaissait le nombre exact des manuscrits qui se comptaient en côtes et une conservatrice chartiste dédiée en avait la charge.

-l’OBS Quel fut ton apport à cette collection où tu as passé des décennies à y travailler ?

-L’année suivante mon entrée à la BN les Belles étrangères étaient consacrées à la littérature turque. Les Belles étrangères c’étaient des rencontres et des événements autour d’une littérature étrangère particulière qu’il s’agissait de célébrer et de faire connaitre auprès d’un large public français. 1993 était donc l’année de la Turquie…et on n’avait presque rien à la BN en littérature contemporaine turque. J’ai commencé par acheter à tour de bras toutes les œuvres des auteurs invités et de leurs contemporains. C’était exaltant car je connaissais bien ce domaine et la BN m’accordait les moyens. Nouvelle et audacieuse, j’avais organisé des événements dans l’auditorium Colbert, une table ronde sur la traduction, un spectacle inspirée de l’écrivaine hors normes Sevim Burak avec la comédienne Lulu Menase, un concert du neyzen Kudsi Erguner…

C’est ainsi que la littérature turque des années 70-90 est entrée à la BN et a constitué un noyau fertile. Les Belles étrangères turques avaient été ainsi l’occasion de découvrir les lacunes importantes de la collection turque et des abonnements aux périodiques littéraires.

Ces premières années à la BN mon enthousiasme débordant trouvait une oreille favorable auprès de la direction. A l’époque non seulement je lisais les suppléments-livres des quotidiens turcs et passais des commandes ciblées, mais je sollicitais aussi des dons auprès des auteurs pour les inciter à m’envoyer leurs livres. L’idée « d’entrer à la BN » de Paris leur plaisait. Il y a eu aussi le grand don de la bibliothèque privée du Professeur Pertev Naili Boratav que j’avais connu quand je travaillais à l’Institut d’études turques. C’était une entrée inestimable en richesse d’ouvrages sur la littérature populaire turque, y compris des lithographies du XIXe siècle !

A propos des imprimés anciens, j’avais eu l’ambition de faire un catalogue des ouvrages en caractères arabes, ce qui n’était pas encore constitué alors même qu’un nombre important d’ouvrages existait dans le fonds de façon dispersée. Mais je ne connaissais pas assez le Turc ottoman pour attaquer ce projet. Par un grand hasard, j’avais fait la connaissance du représentant de la Banque centrale turque à Paris dont l’épouse avait travaillé comme bibliothécaire pour les collections ottomanes à la bibliothèque l’Atatürk Kitapligi d’Istanbul. Elle a accepté de cataloguer, livre en main, tous ces ouvrages que la BN possédait dans son fonds. La BN a mis à sa disposition la possibilité de le faire, ce qui fut aussi une grande chance. On a déniché plus de 700 titres de livres et une centaine de périodiques turcs en graphie arabe. Malheureusement, les moyens techniques de l’époque ne nous permettaient pas de saisir les caractères originaux dans le catalogue. Je les ai entrés en transcription pour ne pas perdre l’information. Ils sont dans le catalogue en ligne de la BnF.

En 1994 chargée d’une mission à Ankara où j’ai fait de « la comm » pendant une semaine auprès des institutions officielles avec lesquelles on a établi des protocoles d’échanges de publications. C’était extrêmement fructueux. A cette époque je faisais entrer beaucoup de livres à peu de frais. En ces années la BN ne nous confiait pas de budget pour les acquisitions ; on préparait des listes et on les « défendait » devant les responsables de l’ensemble d’acquisitions étrangères. C’était comme une épreuve orale ! A m’en souvenir c’est comme si j’évoquais vraiment un autre siècle car tout cela a changé très vite, lors de la création de la BnF.

-l’OBS. La BN devient donc BnF. Peux-tu nous rappeler cet épisode ?

-Celles et ceux qui étaient adultes à l’époque se souviendront du bicentenaire de la Révolution, c’est-à-dire de 1989. Attali, le conseiller du président de la République avait lancé l’idée d’une bibliothèque d’un genre nouveau faisant allusion à une bibliothèque numérique. Très vite on a commencé à parler de TGB (Très grande bibliothèque à l’image de TGV, très grande vitesse) mais il s’agissait plutôt de l’EPBF, l’Etablissement public de la Bibliothèque de France. On avait confié la charge au journaliste Dominique Jamet de concevoir cette bibliothèque du future. Pendant ce temps-là la vieille BN continuait à exister et à servir mais l’ambiance était particulière

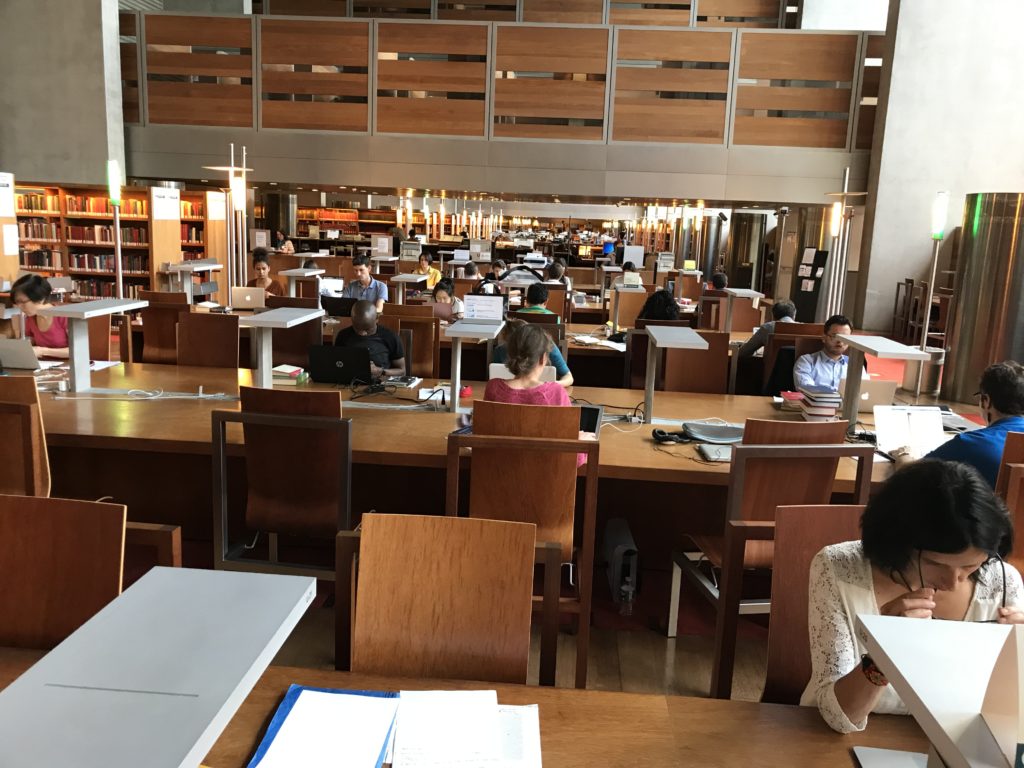

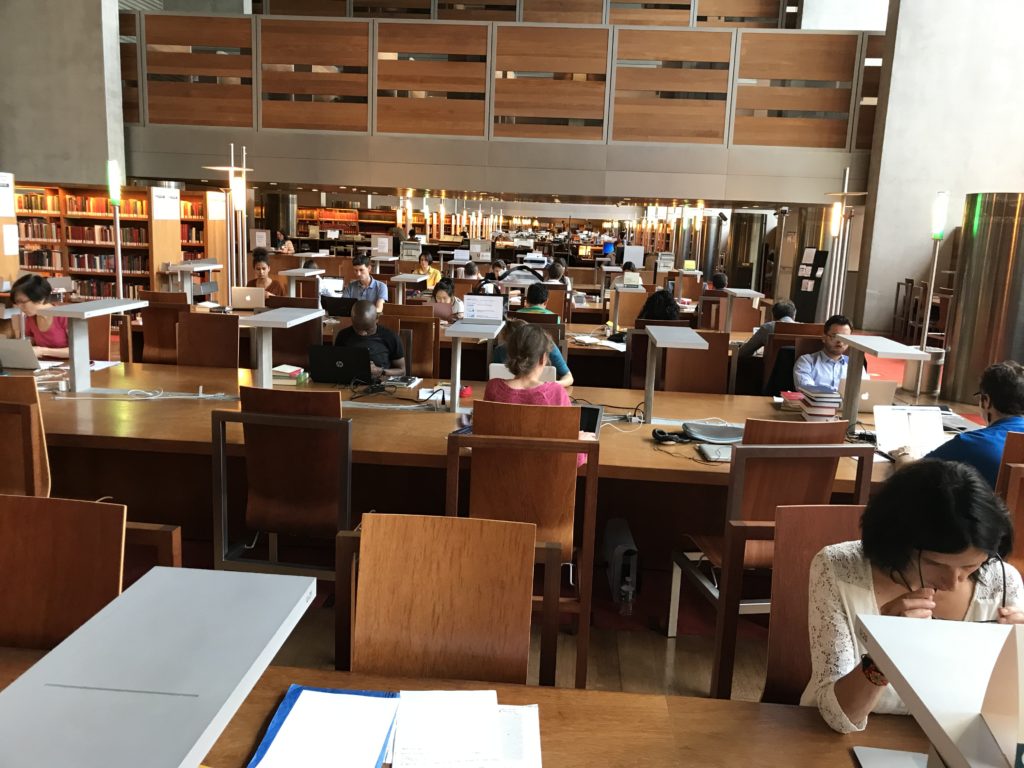

Au final, en 1994 les deux établissements, la BN et l’EPBF ont fusionné et la BnF fut créée, la Bibliothèque nationale de France. Entre temps furent lancés des travaux dans le 13e arrondissement de Paris où la BnF se trouve actuellement. Il était prévu que les nouveaux bâtiments devaient avoir bien plus d’espace non seulement pour les livres mais surtout pour accueillir davantage de lecteurs et cela sur deux niveaux : des salles grand public en Haut-de-Jardin et des salles dédiées aux chercheurs en Rez-de-Jardin, avec une offre très riche d’ouvrages en libre accès dans les deux cas.

Par ailleurs, ces quatre tours en forme de livres ouverts autour d’un jardin-cloitre ont été conçus selon une nouvelle organisation inspirée de la NPL (New York Public Library) en particulier. La division thématique du savoir fut introduite. Ce qui changeait pour nous « spécialistes » de langues slaves et orientales, dont du turc. Tout cela était assez radical : alors que nous achetions des livres dans tous les domaines définis par la politique documentaire, désormais on nous demandait de nous limiter à la langue et à la littérature de l’aire culturelle dont on avait la charge.

-l’OBS. Concrètement ?

Concrètement, si auparavant j’achetais des ouvrages en histoire aussi bien qu’en langue, désormais, je devais développer davantage les collections littéraires et les travaux linguistiques. Cependant pour l’histoire, par exemple, il fallait que je soumette ma sélection aux collègues chargés d’histoire qui ne connaissaient pas ni le turc, ni le monde de l’édition en Turquie et qui accordaient un budget très limité à mes propositions. Il fallait négocier avec chaque département pour un livre en économie, ou en science politique ou que sais-je. Alors pendant au moins une dizaine d’années, on a peiné à mettre en place une façon satisfaisante de couverture disciplinaire.

Ceci dit il y avait de quoi faire pour préparer l’offre en Haut-de-Jardin (dictionnaires, livres sur la langue et surtout produits de tous les genres littéraires en langue originale et en traduction française) et celle pour les chercheurs en Rez-de-Jardin (ouvrages de références notamment).

Quelques années plus tard, à force d’avertir la direction des lacunes qui se sont creusées dans les collections, nous avons fini par convaincre qu’il fallait nous accorder un budget global pour des acquisitions transdisciplinaires.

Nous avons alors mis en place une nouvelle politique documentaire, tenant compte de l’offre des autres bibliothèques, notamment parisiennes.

Depuis le début du siècle actuel, je me suis lancé à développer les livres sur l’art en Turquie, sur le cinéma turc aussi. En sociologie j’ai privilégié le sujet des Turcs en Europe et des minorités en Turquie. En histoire je n’ai pas pu rattraper le retard, sachant que le Collège de France et la BULAC (Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations) couvraient, en principe ensemble, ce domaine, mais il fallait disposer de quelques ouvrages de référence qui permettent d’apprécier la littérature ou la création artistique. Lorsque se présentèrent des « occasions budgétaires » j’ai acheté des collections complètes de périodiques « morts », notamment des titres littéraires.

-l’OBS. Peux-tu donner des chiffres concernant la collection turque à la BnF ?

Il est difficile de lancer des chiffres sans détailler les contextes. Quand on dit collection turque, il s’agit des documents venant de Turquie. A ne pas confondre avec tous les documents relatifs à la Turquie.

Je faisais entrer en moyenne 500-600 volumes par an, des ouvrages publiés en Turquie donc. Il faut toujours se rappeler que la BnF jouit du dépôt légal, que toutes les parutions françaises et toutes les parutions diffusées en France entrent à l’établissent par cette loi et si celles-ci comportent des livres en turc ou sur la Turquie, ils y sont d’office. Il faut aussi rappeler que les publications étrangères sur la Turquie sont achetées par les « spécialistes thématiques », qu’il s’agisse d’un livre publié en Grande-Bretagne sur l’économie turque ou d’un autre publié au Pays-Bas sur l’histoire ottomane etc. Il faut enfin ajouter que les collections turques ne sont pas uniquement des livres ou des périodiques imprimés. Il existe d’autres supports à commencer par les manuscrits bien sûr et ceux-là sont plutôt connus. Les moins connus concernent la musique (audio et imprimée), l’image fixe ou animée (photographies ; films, fiction aussi bien que documentaire), les cartes, les documents relatifs aux arts du spectacle (je pense aux marionnettes Karagöz mais aussi des dossiers sur le théâtre !), etc. etc. qui relèvent de la responsabilité des départements spécialisés.

En 2002 j’étais chargée de mener une étude sur une évaluation de l’ensemble des collections orientales à la BnF. C’était extrêmement difficile d’extraire des chiffres de chaque département. Pour ce qui est du turc, je peux dire avec une relative précision qu’il existe environ 2200 manuscrits (mais on parle de cotes et non de « livres », puisque dans un seul volume on trouve souvent plus d’une œuvre quand il s’agit de manuscrits) et grosso modo 30 000 volumes de livres imprimés en Turquie. Pour les périodiques les choses se compliquent : titres morts, collections incomplètes, abonnements courants… on ne peut pas les additionner. Aujourd’hui il faut ajouter les publications électroniques, les captures de site web.

-l’OBS. Tes missions avaient-elles changé dans la nouvelle configuration BnF ?

-SY. Dans le nouveau site de la BnF à Tolbiac, comme je le disais plus tôt, on a mis plus de salles de lecture à la disposition du public d’étude comme de recherche. Par conséquent, le personnel scientifique fut amené à assurer des permanences de renseignement bibliographique ce que j’ai fait avec un très grand plaisir, plusieurs heures par semaine et ce dès 1996. Par ailleurs, une nouvelle bibliothèque devait voir le jour en 2011, pas loin de la BnF : en 2002, j’ai été désignée pour représenter la BnF pour les travaux préparatifs de celle-ci (BULAC = Bibliothèque universitaire des langues et civilisations réunissant les fonds des Langues’O et de plusieurs autres bibliothèques de labo dont l’Institut d’études turques d’ailleurs). A ce titre, je figurais sur l’organigramme de la BnF comme « conseillère scientifique et technique » des langues orientales. Enfin, quand ma collègue chargée des manuscrits turcs est partie à la retraite en plein RGPP (Révision générale des politiques publiques, 2009) et que son poste fut supprimé, j’ai proposé de compléter le signalement d’environ 200 manuscrits entrés après le catalogue paru en 1933. Cela m’a permis de m’introduire dans l’univers des manuscrits qui m’était encore très étranger. C’est pour cette raison que je suis allée me former trois mois à Istanbul à la Millet Kütüphanesi, puis chez TIMA (The Islamic Manuscript Association) à Cambridge, en Grande Bretagne, avec François Déroche et encore à la Staatsbibliothek zu Berlin avec Claudia Römer. C’est aussi pour cette raison que j’ai appris quelques rudiments d’arabe.

Aujourd’hui, certes avec des erreurs et des insuffisances, tous les manuscrits turcs de la BnF sont signalés dans le catalogue en ligne. Une bonne partie est numérisée et accessible via Internet.

-l’OBS. Il me semble que tu as été investie aussi d’une fonction internationale

Je ne sais pas si on peut parler de « fonction ». J’ai en effet un volet international assez marqué dans ma carrière. J’ai participé à un nombre relativement élevé de conférences, et j’en ai organisé tout autant. Savoir ce que l’on faisait ailleurs dans mon domaine m’intéressait.

J’étais membre des instances professionnelles internationales. Je me suis intéressée à IFLA (International Federation of Librarians Association) qui est une très grande association soutenue par l’Unesco, quand celle-ci allait se réunir à Istanbul en 1995. J’avais alors proposé une communication qui avait été acceptée mais je ne faisais pas partie des sections permanentes. L’année suivante j’ai posé ma candidature pour participer comme membre d’un comité de travail puis j’ai été élue présidente. Le fait de communiquer en anglais et en français (deux langues officielles de l’IFLA) était un atout. Mais au bout de cinq congrès annuels internationaux, j’ai vite compris que je n’étais pas à ma place ! Je me suis retirée d’IFLA, trop généraliste, pour me concentrer sur une autre association européenne à rayonnement international, le MELCom International (Middle East Librarians Committee) que je fréquentais depuis 1993. En 2005 j’étais élue secrétaire puis présidente du MELCom en 2016. Le MELCom co-organise des colloques annuels de trois jours, chaque année dans un pays différent avec des partenaires locaux (bibliothèques universitaires, centres de recherches) et réunit des professionnels du livre du Moyen-Orient. Cela m’a permis de tisser un réseau important de collègues en Europe mais aussi en Amérique du Nord et au Moyen Orient et Afrique du Nord.

l’OBS. Dont la Turquie ?

Bien sûr. J’ai de très bons rapports professionnels avec des collègues et des chercheurs en Turquie. Je continue de recevoir au moins une question par semaine en provenance de Turquie. Souvent on m’adresse des étudiants, on me demande l’aide à propos d’un manuscrit ou d’une référence. Sans fausse modestie, je pense avoir contribué à la visibilité des collections turques de la BnF auprès d’un certain public en Turquie.

Quant aux « officiels », leur attitude est un peu différente puisque ma position est celle d’une fonctionnaire française travaillant pour un établissement français. Le fait que je sois originaire de Turquie et que j’adopte cette posture semble être un peu problématique.

-l’OBS. Une dernière question : Comment vois-tu l’avenir de cette collection ?

J’ai quitté la BnF en 2018 tout en continuant à contribuer au catalogue des manuscrits, essentiellement en établissant des notices d’auteurs et en les liant à BAM. Cependant c’est un travail de bénévole. Il reste beaucoup à faire pour les manuscrits turcs : revoir le catalogue, le corriger, le compléter, le mettre à jour et achever la numérisation. Pour cela il faut un.e professionnel.le qui puisse s’engager sur la durée. Je continue aussi à faire des suggestions d’achats de livres mais seulement pour le département des Manuscrits. Cela ne représente pas beaucoup de titres (une dizaine ou une quinzaine par an, comme de catalogues de manuscrits turcs, d’ouvrages sur l’art du livre ou l’art islamique, etc.). Autrement, les « entrées » turques se sont arrêtées à la BnF, je n’ai pas été remplacée, il n’y pas de chargé.e de collections turques depuis mon départ. Est-ce provisoire ? Impossible d’y répondre. J’ai compris que cette grande et vénérable institution fonctionne un peu au hasard des opportunités ou de son encadrement et non pas forcément selon une politique définie. Le turc reprendra peut-être un jour, peut-être jamais. Aux turcologues de suivre l’affaire et de veiller à ce que la BnF n’enterre pas cette collection. J’étais surprise d’entendre, de la bouche de certains, que « tout est numérisé » donc accessible sur Internet ou que « l’on trouve tout plus facilement en Turquie ». C’est archi faux. D’une part tout n’est pas numérisé et ne le sera jamais; d’autre part, certains documents risquent de ne pas être collectés et/ou conservés par les bibliothèques en Turquie. On n’accorde malheureusement plus à la bibliothèque nationale turque les moyens de jouer son rôle de bibliothèque de patrimoine. Ce fait seul indique le niveau de fragilité des choses dans ce pays où plus que jamais l’édition est riche et créative et mérite, pour des raisons historiques et de politique documentaire, d’être « suivie » en France.