Mediapart, le 10 juillet 2025

En Turquie, l’opposition vit une scission historique. Tandis que le CHP est réprimé avec brutalité, le parti pro-kurde DEM est courtisé dans une pseudo-négociation de paix. Deux stratégies, deux réalités — au service d’un même objectif autoritaire : verrouiller le système.

Malgré les tensions grandissantes, l’histoire turque reste étrangement sous-médiatisée à l’international. Et pourtant, comme toujours, ce qui se joue à Ankara ne reste jamais confiné aux frontières du pays. Le tumulte intérieur s’intensifie et se concentre sur deux pôles : le CHP (parti laïque, centriste) et le DEM (pro-kurde). À l’heure où ces lignes sont écrites, les deux sont pris dans une reconfiguration profonde.

La répression contre les municipalités dirigées par le CHP, sous prétexte de lutte contre la corruption, a conduit à l’arrestation de 16 maires et d’au moins 230 membres d’administrations locales. Résultat : plus d’un tiers de la population turque se retrouve privée de ses représentants élus

Erdoğan, fidèle à son style abrasif, vient de qualifier le CHP de « plus grande bande de voleurs de l’histoire de la République ».

Cette rhétorique annonce clairement une vague d’arrestations encore plus massive. Un projet de loi visant à lever l’immunité parlementaire de 61 députés CHP, dont son président Özgür Özel, a même été déposé.

Alors qu’Erdoğan tenait son discours incendiaire, un évènement inattendu s’est produit : Abdullah Öcalan, le leader emprisonné du PKK, a pris la parole via vidéoconférence – une première depuis des décennies. Il a déclaré que la lutte armée kurde avait atteint son terme. L’annonce a été accompagnée d’une déclaration à Ankara : une poignée de combattants du PKK déposeront symboliquement les armes dans la région kurde d’Irak ce vendredi.

Ainsi, le CHP est criminalisé tandis que le DEM est courtisé. Une stratégie de division, qualifiée par certains de « double processus », vise à isoler les deux principales forces d’opposition l’une de l’autre.

D’un côté, le CHP est traîné dans la boue et poussé à genoux. De l’autre, le DEM est invité à collaborer dans un processus de paix aux contours opaques.

Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un chef-d’œuvre de l’ingénierie politique, un coup de poker sans précédent dont l’objectif final est clair : verrouiller le système présidentiel, neutraliser toute opposition structurée, et s’assurer une domination sans fin.

Depuis les manifestations de Gezi en 2013, la Turquie vit une forme de « coup d’État civil permanent ». Constitution contournée, justice sous tutelle, médias muselés, société civile écrasée : les signes étaient là. Mais beaucoup ont voulu croire que l’espoir pouvait encore suffire à contenir l’autocratie.

Ce temps-là semble révolu. Le système s’est durci. La séparation des pouvoirs est quasi inexistante. Le Parlement ne sert plus que de chambre d’enregistrement. Le Conseil des juges et procureurs (HSK) est désormais contrôlé par l’exécutif.

La République séculière d’Atatürk est peu à peu remplacée par un régime autoritaire, fortement centralisé, s’inspirant de figures comme Ziya Gökalp et Talat Pacha — deux architectes du nationalisme turc pré-républicain. L’idéologie du « synthèse turco-islamique », prônée par l’alliance Erdoğan-Bahçeli (MHP), devient le socle d’un État sécuritaire et antidémocratique.

La nouveauté ? La criminalisation du CHP, combinée à l’intégration du DEM dans un processus de normalisation, sans garanties claires.

Pour imposer une nouvelle Constitution sans référendum, le bloc au pouvoir a besoin de 400 sièges (sur 600). Il lui en manque environ 25. C’est là que le CHP et le DEM deviennent des obstacles à éliminer ou à convertir.

Bahçeli a lancé la manœuvre, en instrumentalisant le « droit à l’espoir » d’Öcalan — un concept juridique flou — pour relancer une forme de processus de paix. DEM, surpris, s’est retrouvé à faire le travail politique du gouvernement, menant des visites interpartis pour légitimer ce nouveau dialogue.

Erdoğan, de son côté, a préféré la menace : dissolution et désarmement du PKK, ou destruction totale.

Depuis fin 2024, un deuxième front a été ouvert contre le CHP.

Objectifs :

- Écarter Ekrem İmamoğlu, maire d’Istanbul et rival charismatique.

- Forcer le CHP à appuyer la réforme constitutionnelle.

- Reprendre le contrôle des municipalités et de leurs finances.

Une tactique fine, mais brutale. Le CHP, longtemps convaincu de son immunité, semble pris de court. La sidération face aux arrestations suggère qu’aucun plan B n’avait été envisagé.

DEM n’avait sans doute pas prévu que l’écrasement du CHP rendrait tout processus de paix social caduc. Après l’arrestation du maire d’Adana, Zeydan Karalar — réputé irréprochable — le ton a changé. DEM a exprimé ses doutes, avertissant que cette répression pourrait torpiller l’initiative en cours.

L’objectif est clair : empêcher toute alliance entre DEM et CHP.

Les réactions de DEM sont timides. Les rassemblements du CHP perdent en vigueur. Les critiques du DEM dans les médias sociale CHP se font plus acerbes, sur un ton nationaliste.

Tout cela semble marcher. Erdoğan joue sa carte la plus risquée, mais aussi la plus stratégique.

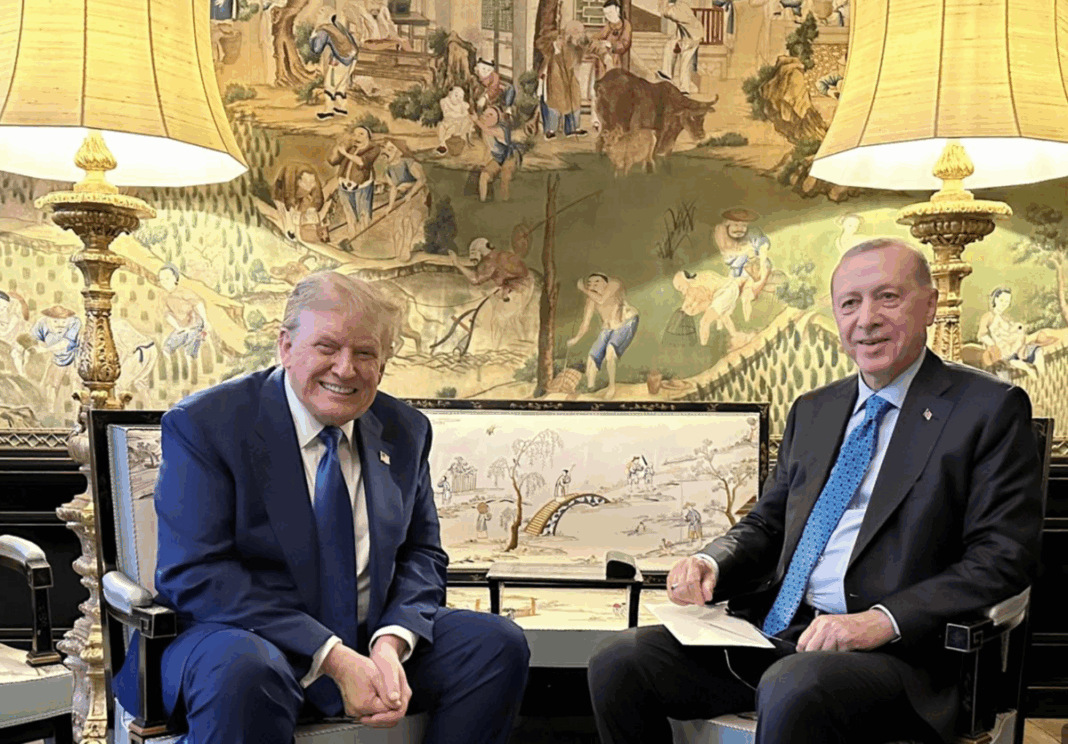

Trump ne manifeste aucun intérêt pour la politique intérieure turque.

L’Union européenne, elle, voit en Ankara un partenaire utile pour la défense, rien de plus.

Les derniere sondages de sondeur Metropoll fiables montrent l’AKP à 3,5 points devant le CHP, stable par rapport à 2023. L’image d’Erdoğan comme “homme fort” pourrait encore se renforcer s’il mène à bien le désarmement du PKK, même sans concessions majeures.

Mais l’échec reste possible. L’économie inquiète les citoyens. Environ 70 % des personnes interrogées, selon Metropoll, rejettentl e projet constitutionnel. si celle-ci devait être imposée de manière verticale par le bloc au pouvoir avec le seul soutien du parti DEM.

Le PKK n’a pas encore officiellement déposé toutes les armes. S’il n’y a que des exigences, sans réformes, le processus échouera.

Bien que le PKK se soit officiellement dissous et pourrait organiser une cérémonie symbolique pour remettre un petit nombre d’armes, il refuse encore le désarmement définitif, son véritable « adieu aux armes », tant que des réformes juridiques ne seront pas mises en œuvre. Si l’État persiste dans une logique de « tout prendre, ne rien donner », le processus pourrait être perturbé, s’éterniser, voire s’effondrer.

Quant au CHP, bien que la pression soit intense et que son congrès ait pu être déclaré invalide par un tribunal, l’objectif semble être de pousser Özgür Özel et son équipe à entrer dans des négociations en coulisses avec le bloc au pouvoir. Özel a récemment déclaré : « Erdoğan essaie de me corrompre en m’offrant le leadership en échange de l’abandon du parti au contrôle du gouvernement. »

Cela laisse le CHP piégé : résister, c’est risquer davantage de répression, de fragmentation, voire d’anéantissement ; se soumettre, c’est devenir un instrument de légitimation du nouveau régime d’Erdoğan — comme ce fut le cas lors du “moment Yenikapı” en 2016, lorsque Erdoğan, à la suite de la tentative de coup d’État aux contours obscurs, parvint à entraîner le CHP dans un soutien total au bloc au pouvoir, ouvrant ainsi la voie à un référendum crucial en 2017 qui a conduit à l’instauration d’un hyperprésidentialisme.

L’impasse est donc manifeste.

« Le gouvernement turc imagine les choses de telle manière que le CHP continuera d’exister, mais seulement comme une coquille vide », déclarait Howard Eissenstat — professeur associé d’histoire à l’université St. Lawrence — au Stuttgarter Zeitung. « L’AKP oriente le pays vers un système semblable à celui de l’Égypte ou de la Russie. »

Peut-être même que le modèle azerbaïdjanais, qui semble séduire Erdoğan, serait encore plus approprié.

La chaîne des événements montre, en somme, à quel point Erdoğan orchestre habilement sa stratégie, prend des risques, engrange des gains et réfléchit bien plus profondément que ses adversaires.

Et tout cela semble se dérouler avec la bénédiction de Trump et l’indifférence silencieuse de l’Union européenne. Nous assistons donc, impuissants, à l’effacement progressif d’une expérience turque de cent ans vers la démocratie intégrale.

Ce qui sidère, c’est de voir à quel point tous les alliés démocratiques de la Turquie semblent avoir adhéré à cette idée.