Courrier International , le 14 novembre 2025 à 05h00

Dans sa course ambitieuse à la suprématie régionale, la Turquie tente de capitaliser sur ses relations privilégiées avec Washington. Et de s’imposer comme un acteur clé dans la bande de Gaza. Son éventuelle participation à la force multinationale prévue dans l’enclave palestinienne est perçue d’un mauvais œil en Israël, explique ce journaliste dans le quotidien “Ha’Aretz”.

“Nous contrôlons notre propre sécurité et, pour ce qui est des forces internationales, nous avons également clairement indiqué qu’Israël déciderait quelles forces sont inacceptables pour nous. C’est ainsi que nous opérons et continuerons d’opérer”, a déclaré Benyamin Nétanyahou le 26 octobre devant ses ministres.

À lire aussi : Israël-Hamas. Grâce à Trump, la Turquie s’impose comme un acteur central de la paix à Gaza

Il s’agissait manifestement de réaffirmer la volonté d’Israël d’avoir le dernier mot sur la composition de la force multinationale de sécurisation qui doit être déployée prochainement dans la bande de Gaza. “C’est bien entendu une position qui est acceptée par les États-Unis, comme l’ont exprimé ces derniers jours les plus hauts représentants américains”, a ajouté le chef du gouvernement israélien pour achever de convaincre les sceptiques.

Benyamin Nétanyahou faisait essentiellement référence aux propos du secrétaire d’État américain Marco Rubio, qui avait souligné le 24 octobre que la force internationale de stabilisation (ISF) devrait être composée de “pays avec lesquels Israël se sent à l’aise”.

À lire aussi : Opinion. Permettons-nous de rêver d’un Moyen-Orient sans Nétanyahou ni le Hamas

Pour l’heure, la question de la force multinationale reste théorique. En l’absence de tout mandat – qu’il s’agisse d’un accord ou d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies – fixant clairement les objectifs, les pouvoirs, les liens de subordination et les méthodes d’intervention d’une telle force, aucun pays ne s’est encore dit prêt à envoyer des soldats à Gaza.

Conférence à Istanbul sur le “jour d’après” à Gaza

Ankara “a pris la main” sur le dossier de Gaza à l’échelle régionale, écrit le quotidien turc Yeni Safak. À l’invitation de la Turquie, les ministres des Affaires étrangères de sept pays musulmans (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Indonésie, Jordanie, Pakistan et Qatar) se sont réunis, sans l’Égypte, le 3 novembre à Istanbul pour discuter des suites du plan de paix.

Dénonçant les violations du cessez-le-feu par Israël et les obstacles à l’acheminement de l’aide humanitaire dans l’enclave, la diplomatie turque a, à cette occasion, assuré que le Hamas, avec lequel elle discute, était prêt à accepter de céder le pouvoir, et laissé entendre que le pays pourrait participer à la force internationale qui doit assurer le désarmement du Hamas, ce à quoi Israël s’oppose radicalement.Afficher la suite

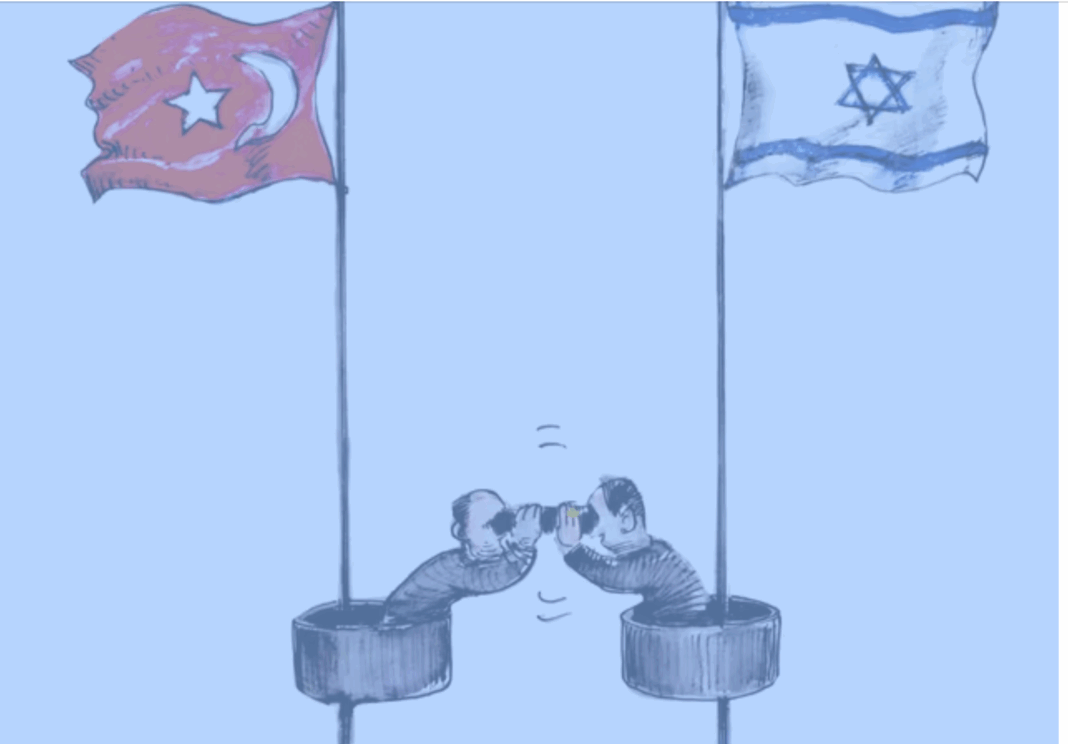

Cependant, cette discussion théorique sur la faculté d’Israël à exercer son droit de veto sur les pays qui composeront la force multinationale a donné lieu à une farouche guerre d’influence entre Tel-Aviv et Ankara. Si ce débat semble de prime abord ne porter que sur Gaza, il s’agit en réalité d’une lutte pour l’hégémonie au Moyen-Orient.

L’expansion militaire turque

Dans d’autres circonstances, la Turquie et Israël auraient pu être des alliés coordonnant leurs intérêts communs, comme c’était le cas il y a encore quinze ans, avant que leurs dirigeants ne s’écharpent. Par exemple, au-delà de leur âpre rivalité, la Turquie et Israël entretiennent d’excellents rapports avec l’Azerbaïdjan. L’une et l’autre l’ont soutenu dans ses guerres contre l’Arménie et lui ont vendu quantité d’armes ; l’Azerbaïdjan investit pour sa part des milliards de dollars dans les deux pays et leur vend du gaz naturel et du pétrole.

À lire aussi : Controverse. Avec Erdogan, la Turquie est-elle devenue une superpuissance ?

La Turquie, perçue en Israël comme le nouveau Satan et une menace plus dangereuse encore que l’Iran, a largement contribué à la chute du régime Assad en Syrie et à l’éviction de l’Iran et du Hezbollah du pays. Ce qui lui a valu les foudres de Téhéran qui l’a accusée de “participer à un complot contre l’Iran avec Israël et les États-Unis”.

Cependant, comme en témoigne le conflit sur Gaza, cette convergence d’intérêts entre Israël et la Turquie aura du mal à déboucher sur une “nouvelle alliance”. Car depuis dix ans, la Turquie s’est imposée comme puissance régionale qui étend son influence aux quatre coins du Moyen-Orient. Elle a engagé un bras de fer avec Israël non seulement sur les terrains syrien et palestinien, mais sur l’ensemble du Moyen-Orient et au-delà.

Dans le cadre de sa diplomatie militaire, Ankara a établi des dizaines de bases militaires en Libye et au Qatar, en Somalie et en Irak. Elle a conquis des territoires dans le nord de la Syrie et installé des bases d’entraînement pour la nouvelle armée syrienne. Son armée est présente en Azerbaïdjan et à Djibouti, et elle a déployé des dizaines de soldats au sein de la Finul au Liban.

Cette expansion militaire n’est toutefois qu’une composante de sa campagne d’influence. Au cours des trois dernières années, la Turquie a réussi à détendre et renforcer ses relations diplomatiques avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte.

La proximité de Donald Trump

Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, et dans la continuité des liens étroits noués lors du premier mandat du président américain, la Turquie compte désormais parmi la petite poignée de pays de la région qui pèsent sur la politique américaine. Alors que les puissances arabes du Golfe ont l’avantage de posséder de vastes richesses qui leur assurent d’avoir l’oreille de Trump, Ankara dispose d’atouts politiques qui lui confèrent une valeur stratégique et en font un acteur clé dans de multiples domaines.

La Turquie manie avec brio les alliances contradictoires, parvenant tout à la fois à être membre de l’Otan et à acquérir des systèmes russes de défense antiaérienne S-400 qui en font une menace pour ses alliés traditionnels et lui ont même valu des sanctions américaines, à commencer par son exclusion du programme américain d’avions de chasse F-35.

À lire aussi : Analyse. Les ambitions turques en Syrie au-delà de la question kurde

Pourtant, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, c’est la Turquie – seul membre de l’Otan à ne pas avoir appliqué les sanctions américaines contre la Russie – qui a été sollicitée pour négocier l’accord sur les céréales entre la Russie et l’Ukraine [signé en juillet 2022 à Istanbul], évitant ainsi une crise alimentaire mondiale dont les premières victimes auraient été le Moyen-Orient et l’Afrique.

Parallèlement, Ankara a continué à jouer sur les deux tableaux, vendant d’un côté des armes à l’Ukraine – principalement des drones d’attaque qui ont sérieusement infléchi le cours de la guerre –, et entretenant d’un autre côté de solides relations commerciales avec la Russie, à laquelle elle achète des dizaines de milliards de dollars de pétrole et de gaz naturel.

Atouts stratégiques

Forte de sa qualité de membre de l’Otan, la Turquie a bloqué l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Alliance atlantique, afin d’arracher des concessions politiques et militaires à ces deux pays [qui ont finalement rejoint l’Alliance en mars 2024 et avril 2023].

À lire aussi : Défense. Le véto turc à l’adhésion de la Suède : qui décide vraiment à l’Otan ?

Ses relations avec l’Union européenne ont été pour le moins tumultueuses : des années de négociations d’adhésion n’ont fait qu’accentuer la frustration et la colère d’Ankara face aux obstacles dressés par l’UE.

Mais, dans le même temps, l’UE a été contrainte de signer un accord avec la Turquie afin d’endiguer l’afflux de réfugiés syriens en Europe.

En 2019, le président turc Recep Tayyip Erdogan a posé un ultimatum à l’Europe et aux États-Unis : s’ils ne soutenaient pas son projet de “zone de sécurité en territoire syrien”, il ouvrirait ses frontières et laisserait des millions de réfugiés se trouvant sur son sol déferler dans l’espace Schengen.

En tout état de cause, la Turquie occupe toujours le nord de la Syrie, même depuis la chute du régime d’Assad. Elle s’est désormais érigée en protectrice du pays, où elle ouvre un nouveau front contre Israël par le biais, cette fois-ci, de négociations et d’accords de sécurité.

Ankara, un acteur clé du cessez-le-feu à Gaza

Pour Israël, empêcher la Turquie d’intégrer la force de stabilisation internationale à Gaza est un objectif de sécurité qui démontrera que, comme le soulignait Benyamin Nétanyahou, “nous contrôlons notre sécurité” et “nous prenons nos décisions en toute indépendance”. Mais dans les faits, la Turquie est déjà très présente dans la bande de Gaza.

L’activité des organisations humanitaires turques telles que l’IHH, qui avait envoyé en 2010 la flottille du Mavi Marmara [pour tenter de briser le blocus israélien de Gaza et dont l’arraisonnement par les forces israéliennes avait fait neuf morts] et qui se charge aujourd’hui, entre autres opérations, de déblayer les décombres dans les rues de Gaza ne représente que le côté symbolique.

À Washington, on considère que la Turquie a joué un rôle déterminant pour convaincre le Hamas d’accepter le plan de Trump en 20 points, ce qui a valu à Erdogan une grande reconnaissance de la part du président américain.

À lire aussi : Égypte. Au sommet sur Gaza, “les premières fissures apparaissent” dans le plan de paix de Trump

La Turquie sera un acteur clé de la conférence des donateurs qui se tiendra en Égypte le 20 novembre, non parce qu’elle s’est imposée, avec le Qatar, comme garant du comportement du Hamas, mais en raison de ses liens avec l’Égypte, redéfinis comme un partenariat commercial.

Si, au-delà de ces considérations, Donald Trump estime que la participation de la Turquie est indispensable à la création de la force multinationale, on peut supposer qu’il trouvera également le moyen d’expliquer à Israël les limites de son “autorité” et peut-être tentera-t-il même de négocier un nouvel “accord de paix” entre Israël et la Turquie.