La trajectoire de Tayyip Erdoğan peut-elle constituer un modèle de pérennisation d’un présidentialisme autoritaire pour Donald Trump ? En dépit de similitudes nombreuses, les deux autocrates populistes se différencient dans leur inscription temporelle : Erdoğan s’appuie sur une pratique du pouvoir déjà ancienne, qui se voit de plus en plus contestée à mesure qu’elle se renforce, alors que le trumpisme est un phénomène récent, dont les contours et l’avenir restent à déterminer.

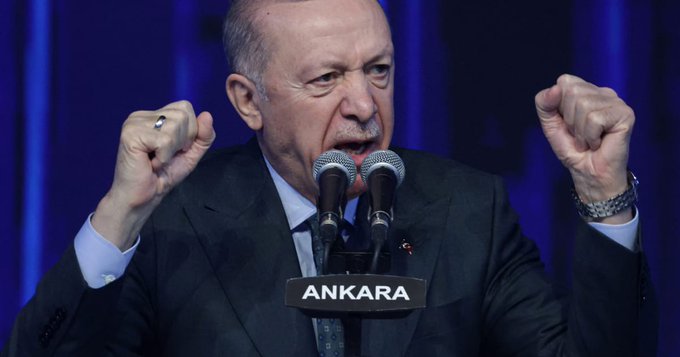

La Turquie d’Erdogan avance à grand pas sur le chemin d’une autocratie élective en direction d’une dictature aux couleurs de la Turquie. Avec des prisons débordant de détenus politiques et de personnes que le pouvoir perçoit comme des obstacles à la réalisation de ses projets de création de rentes urbaines, d’exploitations minières et à la poursuite de ses relations clientélistes, l’autocratie erdoganiste n’est pas moins confrontée à une mobilisation sociale qui se renforce contre le « régime d’une seule personne », une expression devenue courante en Turquie.

Cette résistance l’oblige d’élargir en permanence le champ de la répression, de faire incarcérer le maire d’Istanbul et avec lui plus de cent responsables et élus de la mairie, afin d’éliminer la candidature potentielle de celui qu’il perçoit comme le rival le plus dangereux dans la future élection présidentielle. Non seulement le personnel de la mairie, mais aussi leurs proches et leurs avocats sont mis en détention par une justice pénale travaillant sous les ordres du Palais. Erdoğan a franchi le Rubicon de la légitimité acquise par des élections un tant soit peu compétitive.

Cette politique répressive est accueillie par des critiques bien timides ou un silence complice des dirigeants des pays européens, alors que la Turquie, membre du Conseil de l’Europe et de l’OTAN, persiste à refuser depuis des années d’appliquer les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment pour la libération d’Osman Kavala et de Selahattin Demirtas. L’autocrate turc use et abuse de la position géostratégique du pays, de l’accord passé avec l’UE pour garder les migrants irréguliers en Turquie et de l’importance de l’armée turque, et cela afin d’être reconnu comme « incontournable » sur le plan international.

Le retour au pouvoir de Donald Trump élargit-il encore plus le champ des possibles devant l’exercice du pouvoir par Tayyip Erdoğan dont la popularité s’affaiblit sur le plan intérieur ? Dans le nouveau contexte mondial où on retrouve aux côtés de Trump, Milei en Argentine ou Orban en Hongrie et quelques autres autocrates ailleurs, il est tentant de voir aujourd’hui Tayyip Erdoğan comme une figure du trumpisme avant l’heure. Si les similitudes sont manifestes et multiples dans leur exercice du pouvoir, dans leur rapport aux institutions, à la justice et à la vérité, ils existent aussi des différences importantes entre ces deux « strongmen ».

Steve Bannon avait vu dans les années 2010 dans Victor Orban un modèle pour Trump. Avait-il pensé la même chose pour Erdoğan, au pouvoir sans discontinuité depuis 2003 ? A cette époque, les relations de Trump avec Erdoğan avaient des hauts et beaucoup de bas. Mais ils partageaient l’esprit et les pratiques d’un régime politique alliant un capitalisme de connivence, un nationalisme identitaire et une conception autoritaire dans la configuration des institutions, refusant la séparation des pouvoirs, notamment l’indépendance de la justice et des médias – conception du pouvoir qui s’installait durablement dans plusieurs parties du monde, y compris au sein même des démocraties libérales, le national-capitalisme autoritaire. Orban et Erdoğan, préservant une certaine démocratie de façade et le multipartisme, représentent deux figures hybrides de ce type de régime, dont Poutine et Xi Jinping constituent les versions plus extrêmes.

Le second mandat de Donald Trump a donné en quelques semaines une plus nette idée de ce que représente le projet conservateur-libertarien qui s’exprime à travers le trumpisme comme une nouvelle version du national-capitalisme autoritaire : casser l’État fédéral, transférer au maximum l’autorité régalienne aux puissances économiques privées, notamment technologiques, refuser la légitimité du contrôle par la justice de la légalité des décisions de l’exécutif, exprimer ouvertement des vues expansionnistes en renouant avec la posture impérialiste du XIXe siècle et promouvoir un nationalisme ethno-identitaire renforcé par la défense des valeurs conservatrices anti-égalitaires et une guerre culturelle menée contre les élites et les établissements culturels libéraux. Plusieurs aspects de ce projet hyper présidentialiste sont en résonnance avec les pratiques du régime mis en place progressivement par Tayyip Erdoğan et son Parti de justice et du développement (AKP) avec le soutien de son allié d’extrême-droite nationaliste.

Comme pour tous les autocrates, de Poutine à Trump, en passant par Erdoğan ou Orbán, le maintien et la consolidation du pouvoir de la présidence ou du gouvernement priment sur toute autre considération dans les prises de décisions politiques. Cette mise en scène du pouvoir est renforcée par un discours et des pratiques politiques opposant systématiquement le « nous » contre le « eux », c’est-à-dire des élites corrompues ou vendues aux étrangers, des ennemis de l’intérieur qui menacent la souveraineté populaire et des esprits manipulés par les forces du mal (les forces internationales occultes, Soros, etc…). Quand bien même les obsessions et les croyances bornées de l’autocrate produisent des résultats négatifs en matière économique ou sociale, voire en politique extérieure, la responsabilité est mise sur le dos de ces ennemis multiples et à géométrie variable.

Comme le fait aujourd’hui l’équipe de Trump, Erdoğan et son équipe mènent depuis une dizaine d’années une guerre culturelle contre la domination des « élites occidentalisées » qu’ils accusent de condamner le « peuple authentique » à vivre « comme un étranger dans son propre pays ». C’est une autre et plus ancienne version du combat contre le wokisme des conservateurs américains, avec lesquels l’islamo-nationalisme turc partage la défense des valeurs familiales, le combat les revendications féministes et l’approche en termes de genre, l’imposition la révision des programmes scolaires et la promotion de la défense des valeurs « authentiques et nationales » contre les principes universels, notamment ceux des droits de l’homme.

Fonctionnement clanique du pouvoir

Le national-capitalisme autoritaire est un régime qui s’exerce par un fonctionnement clanique du pouvoir, non seulement par la collusion presque transparente entre le pouvoir et un cercle restreint d’hommes d’affaires et de groupes industriels et financiers mais aussi par la transformation du parti du président en une machine personnelle de l’autocrate. Tayyip Erdoğan a entrepris ce processus de privatisation de son parti au début de la décennie 2010 ; Trump lors de sa première présidence. L’AKP est désormais totalement soumis aux désirs de son chef, comme le Parti républicain aux États-Unis. Alors que les partis démocrate et républicain proposent chacun un programme dans le cadre des élections locales et parlementaires, qui se tiennent à la même date que les présidentielles, la Convention nationale républicaine avait décidé dans un court texte, en août 2020, de renoncer à un tel programme de parti, c’est-à-dire un programme qui soutient tout simplement l’ « Amérique d’abord » de Trump et qui interdit « par avance toute tentative des délégués d’introduire un nouveau programme ». Donald Trump en personne devenait son unique horizon politique.

Avec le débranchement des mécanismes de contre-pouvoir, le clientélisme exacerbé et la confusion établie dans les cercles du pouvoir entre l’argent public et l’argent privé, ce type d’exercice du pouvoir a conduit à la formation d’un État quasi-mafieux en Turquie.

L’anti-démocratie a besoin de prétextes pour se renforcer. Erdoğan a transformé la tentative de coup d’État contre lui en juillet 2016 en un prétexte pour déclarer l’état d’exception et gérer le pays pendant deux ans par décret présidentiel en suspendant les libertés fondamentales. C’est dans ce contexte qu’il a pu gagner quelques irrégularités lors du vote, le référendum constitutionnel de 2017 instaurant un « système de gouvernement de la présidence de la République », autrement dit un césarisme en bonne et due forme. Trump n’a pas hésité à appeler ses soutiens à empêcher la nomination de son rival vainqueur. Passer outre ou modifier les règles constitutionnelles est aussi la commune pratique des autocrates. Poutine a modifié la constitution pour rester au pouvoir jusqu’en 2036. Erdoğan l’a déjà fait une fois et s’apprête à le faire de nouveau. Et Trump, après être élu une seconde fois, a caressé cette idée durant quelques mois.

Des trajectoires sociales différentes

Au-delà de ces ressemblances, il existe aussi des différences substantielles entre Trump et Erdoğan. Elles proviennent d’abord de leur origine sociale, de leur trajectoire personnelle et politique mais aussi de la configuration institutionnelle historique de l’État et de la société dans les deux pays.

Erdoğan est issu d’une famille de classe moyenne inférieure pieuse. Il a grandi dans un quartier populaire d’Istanbul et a poursuivi son enseignement secondaire dans une école publique formant les imams et prédicateurs. Il s’est engagé très tôt dans l’organisation de jeunesse du parti représentant à l’époque l’islam politique. Il est devenu un apparatchik, ce qui lui a permis d’être élu maire d’Istanbul en 1994. Il est un fervent pratiquant, père de famille sobre et pieux. Il a consacré, selon ses propres termes, la quasi-totalité de son temps depuis sa jeunesse au travail politique. Contrairement à Trump, étalant sans vergogne ses frasques, Erdoğan a une posture de « grand frère du quartier », souriant rarement, marchant d’un pas lent et chancelant et exprimant avec parcimonie ses sentiments. Les deux hommes politiques, que tout oppose en termes sociaux, partagent en revanche la même facilité à utiliser l’invective et l’injure et le même ego colérique.

Erdoğan porte les effets de son formatage par l’islam politique dans sa jeunesse. Il n’a pas d’affinité intellectuelle avec le libertarianisme, mais son idéal est de gérer l’État comme une entreprise. Il l’a montré dans sa longue pratique du pouvoir qui rencontre aujourd’hui les effets de l’usure. Une lassitude se manifeste au sein de la jeunesse qui n’a connu que lui au pouvoir et son image de « père fouettard ». Une inflation élevée et persistante érode le niveau de vie des classes moyennes urbaines. D’où la fuite en avant d’Erdoğan vers la suppression de fait de la compétition électorale.

Autocrate dans un État déjà très centralisé

C’est le contexte dans lequel ils exercent leur pouvoir qui différencie surtout les pratiques politiques des autocrates. L’État turc, à l’opposé de celui des États-Unis, est traditionnellement fortement centralisé, ne reconnaissant aucune autonomie régionale et abhorrant le principe de décentralisation comme un projet séparatiste. Seul bémol porté à ce centralisme forcené : le transfert de certaines compétences aux grandes municipalités. Depuis la perte des mairies d’Istanbul, d’Ankara et de la plupart des mairies des régions à majorité kurde, le gouvernement d’Erdoğan n’entreprend que de les reprendre, notamment en matière du plan d’occupation des sols mais aussi en dessaisissant sans scrupules les maires élus. Il faut se rappeler que pour l’ensemble de l’éventail politique en Turquie, excepté le mouvement kurde et une toute petite minorité à gauche, la décentralisation est comprise comme une revendication ouvrant la voie au sécessionnisme kurde et sanctionnée lourdement comme un crime contre l’État.

Erdoğan, à l’opposé de Trump, ne vise pas l’affaiblissement de l’État central, bien au contraire, il cherche toujours à accentuer plus sa centralisation afin de disposer de tous les pouvoirs d’attribution et de décision. Trump ferme le ministère de l’Éducation à l’échelle fédérale ; Erdoğan renforce le contrôle du ministère sur l’ensemble des établissements scolaires, publics comme privés, afin de former « une jeunesse pieuse ». La « laïcité à la turque » instaurée par Mustafa Kemal à partir de 1925, c’est-à-dire le contrôle de la pratique religieuse par l’État en fonctionnarisant les imams, permet aujourd’hui au pouvoir islamo-nationaliste d’utiliser une politique publique de dé-sécularisation en élargissant régulièrement les compétences et les moyens de la Direction des affaires religieuses, qui est directement rattachée au chef de l’État. Si les autocrates d’aujourd’hui partagent un nationalisme ethno-religieux relativement similaire, ils agissent dans des contextes socio-historiques parfois opposés, qui différencient leurs pratiques politiques.

Tayyip Erdoğan est un autocrate confirmé mais affaibli par un long exercice du pouvoir. Il est à la tête d’un État ayant le statut d’une puissance régionale, vulnérable aux pressions économiques extérieures, naviguant avec pragmatisme dans les eaux glacées de la géopolitique. L’erdoganisme et le trumpisme partagent la plupart des caractéristiques de la gestion de pouvoir propre aux nationaux-capitalismes autoritaires. Mais de par leur trajectoire personnelle et par les différences socio-historiques importantes existant entre les deux pays, leurs pratiques politiques présentent des dissemblances significatives.

En voulant rester au pouvoir quoi qu’il arrive, Erdoğan risque de devenir à terme un Poutine sans les moyens du Moyen-Orient. Il essaye de balayer les bribes de démocratie qui restaient en Turquie, alors qu’il est encore tôt pour prédire l’avenir du Trump et du trumpisme.

Ahmet İnsel Économiste et politiste, Professeur émérite de l’Université Galatasaray, co-responsable des éditions Iletisim à Istanbul